在城市化进程加速的今天,园林景观承载着调节生态、传承文化与满足审美需求的多重使命。塑石假山作为传统园林艺术与现代材料技术的结合产物,以其可塑性强、成本可控及生态友好等特性,成为当代景观设计中的重要元素。本文将从历史沿革、工艺技术、艺术价值及未来趋势等维度,系统探讨塑石假山的独特魅力。

一、塑石假山的历史溯源

1.1 传统假山的文化根基

中国假山艺术起源于秦汉时期,至唐宋时期与山水画、诗词意境深度融合,形成“以小见大”“移步换景”的美学范式。明清时期,江南私家园林将假山技艺推向高峰,如苏州狮子林的太湖石假山,成为文人寄情山水的物质载体。

1.2 现代转型与技术创新

20世纪80年代,随着混凝土、玻璃钢等材料的普及,塑石假山开始替代天然石材。其优势在于突破自然石材的形态限制,同时减少对生态环境的破坏。2010年后,聚酯纤维、环保树脂等新型材料的应用,进一步提升了假山的轻量化与耐久性。

二、塑石假山的制作工艺解析

2.1 设计阶段

•造型构思:需结合场地尺度、文化主题及视觉焦点,通过手绘或3D建模确定山体轮廓。

•力学模拟:利用有限元分析软件预判结构稳定性,确保抗风抗震性能。

2.2 施工流程

1. 骨架搭建:采用钢筋焊接主框架,辅以钢丝网塑造肌理,火山岩填充增强质感。

2. 塑形处理:水泥砂浆分层批刮,配合雕刻工具模拟天然岩层裂隙与风化痕迹。

3. 色彩渲染:丙烯酸涂料多遍罩染,通过矿物颜料实现青苔、水渍等仿生细节。

4. 仿生处理:植入蕨类植物或安装雾森系统,营造湿润微生态环境。

三、艺术价值与功能创新

3.1 空间美学的多维表达

•视觉引导:通过山体错落分割视线,在有限空间内创造“深远”“高远”的层次感。

•材质对比:与水体、金属、玻璃等现代材料并置,形成刚柔并济的张力。

3.2 生态功能的延伸

•微气候调节:多孔结构可吸附粉尘、降低热岛效应。

•生物多样性:内部空腔设计为昆虫、小型爬行动物提供栖息空间。

3.3 文化符号的当代转译

•深圳华侨城湿地公园的“数字假山”,通过嵌入LED屏动态展示水墨动画,实现传统意象的科技化演绎。

•成都麓湖生态城的“声音假山”,内置传感器响应游客动作,生成交互式环境音效。

四、应用场景与典型案例

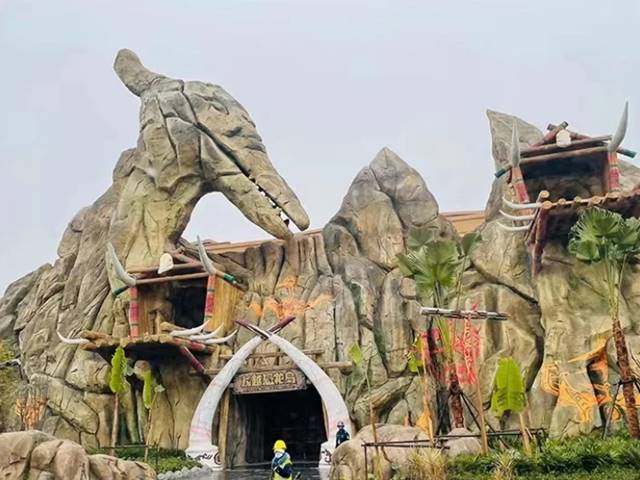

4.1 主题公园场景营造

上海迪士尼“雷鸣山漂流”项目,采用GRC(玻璃纤维增强混凝土)塑造高达15米的仿丹霞地貌假山,结合水雾、灯光与音效,打造沉浸式探险体验。

4.2 城市公共空间更新

北京首钢园区改造中,利用废弃钢材骨架构建工业风假山群,既保留历史记忆又赋予场地新的叙事语言。

4.3 庭院景观微型化趋势

智能家居场景下,结合苔藓生态缸的桌面级塑石微景观,成为都市人群的“案头山水”。

五、挑战与未来发展方向

5.1 当前局限性

•部分低端产品存在色彩褪变、表层剥落等问题,耐久性仍需提升。

•创意同质化现象突出,对地域文化特征的挖掘不足。

5.2 技术融合趋势

•智能材料应用:自修复混凝土、光致变色涂料等新材料可增强假山的动态响应能力。

•数字孪生设计:通过BIM+VR技术实现假山效果预演与施工误差实时校正。

5.3 可持续生态实践

•重庆“海绵假山”项目,内部设置雨水收集系统,实现灌溉自给与地表径流控制。

•3D打印技术结合建筑废料再生骨料,推动循环经济模式落地。

从《园冶》中“虽由人作,宛自天开”的理想,到今日材料科学与艺术观念的碰撞,塑石假山的演变印证着人类对自然永恒的摹写与超越。未来,随着生态意识与智能技术的深化,这一古老艺术形式将持续焕发新生,在钢筋混凝土的都市丛林中,构筑起人与自然对话的诗意桥梁。

服务热线

联系人

微信

全国服务热线:

18030666202

节假日期间联系电话:

13096309959